.jpg)

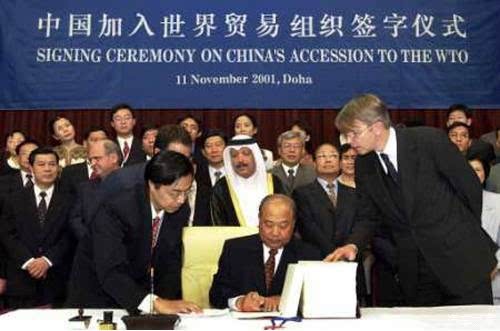

我国于2001年11月在多哈正式加入世贸组织,并于同年12月正式成为世贸组织成员国。 因在加入之初,中国还不是完全意义的市场经济,考虑到相关产业基础薄弱,无法充分加入市场竞争,特向世贸组织申请了15年的保护期,并获得通过。保护期内,经济结构由计划经济逐渐向市场经济转变,同时降低关税,汽车行业便是其中最重要的保护行业之一。根据当时签订的协议,2015年7月保护期满即将到来,汽车市场又会有什么样的变化了?

近期网络上关于汽车市场变化存在各种流传,如汽车关税将降为0,豪华车将大降价;允许美国等外资银行机构给购车提供贷款;外资将进入保险行业,汽车保费下降等等,笔者通过近期的资料收集,梳理如下:

变化一:十五年保护期后,进口汽车关税降为0?

近期关于2015年7月1日后,中国入世15年保护期满,汽车关税将降至0,豪华进口车将大调价,中国品牌更将举步维艰等言论甚嚣尘上。要了解整个过程变化,先引出如下背景信息。

我国是以发展中国家的地位加入世贸组织,为了保护刚起步的汽车工业,争取了一定的保护期,但从2006年7月1日起,我国已经根据当初加入世贸组织的承诺,调整了税率。中国将小轿车、越野车、小客车整车的进口税率由入市前的70%降至25%,车身、底盘、中低排量汽油发动机等汽车零部件的进 口税率降至10%。至此,我国加入世界贸易组织承诺的汽车及其零部件降税承诺履行完毕。进口汽车的非关税壁垒也全部予以取消。根据海关总署发布的 《2015年关税实施方案》,中国加入世贸组织的降税承诺于2010年全部履行完毕。这就表明我国汽车行业从2006年7月1 日开始,相关的进口税率等就已经与国际接轨,世贸组织各成员国也没有提出过异议。

通过解读上述背景信息,我们可以知道,因为目前中国收取的25%的关税是符合当时加入世贸组织的约定的,既然符合规定,政府肯定不会再主动取消25%的关税,即豪华车的价格在今年7月后也不会变化。当前,世界上除美国等少数国家外,汽车都是需要收税的,中国政府自然不会放弃这么大的财政收入来源。即便豪华车市场价格有所变化,也是平行进口打破豪华车经销商垄断局面的结果。

很多网友可能会质疑,既然整车关税水平早已与WTO国际接轨,跨国车企也几乎都完全实现了95%以上的本地化生产,但为什么同款车在国外的售价远高于中国水平了,究其根本原还是豪华进口商寡头的垄断和中国品牌没有对合资品牌价格形成明显的冲击,特别是在乘用车的C级及其以上车型,中国品牌几乎没有车型能够参与该级车型别的竞争。在A级车市场情况却截然不同,因为中国品牌的强势进攻,合资品牌不仅销量惨淡,在价格上也逐渐不占优势。长安的奔奔售价和销量都高于铃木奥拓,就是最好的说明,所以要希望整个车市价格下降,还得指望中国品牌自己强大,给合资形成最直接的竞争关系,便是消费者最受益的。

变化二:消费者购车方式转变?

与世贸组织签署的15年保护期协议中,涉及到汽车行业的第二个条款就是在15年保护期满后,美国等机构可以到中国市场给消费者购车直接提供贷款。目前我国消费者购车还是以现金方式为主,贷款购车只是一种辅助,为了给各位更直观的感受,笔者现在在此提供三个方面的数据描述.

数据描述一: 来自相关机构所公布的中国贷款购车监测数据显示,2010年至2013年,中国消费者贷款购车占比由9.3%提升至17.4%,份额提升了8.1%,在2014年广州等地的消费者贷款购车比例达到20%;

数据描述二: 根据德勤报告显示,欧美等发达国家约70%的买家使用贷款;

数据描述三: 根据福特和通用汽车 2014年财报显示,福特汽车2014年有25%的利润来自汽车金融部门,通用汽车也有12%的利润来自金融部门。

通过上述三组数据描述可以发现,中国市场汽车金融行业近年增速快,发展潜力大,有丰厚的利润可以赚。

目前因为受到WTO 保护期的限制,相关机构还不能直接进入中国,不能直接给消费者提供购车贷款,众多外国品牌只能通过旗下合资企业共同开展汽车金融,其运营方式和推广力度多少受到中方的影响,在今年7月后,这一局面将会发生改变。笔者推断随着市场竞争加剧,将会有越来越优惠的汽车贷款吸引消费者,届时消费方式发生改变是必然。

随着中国市场消费者年龄结构的年轻化,年轻消费者贷款购车的意愿明显高于他们的长辈:

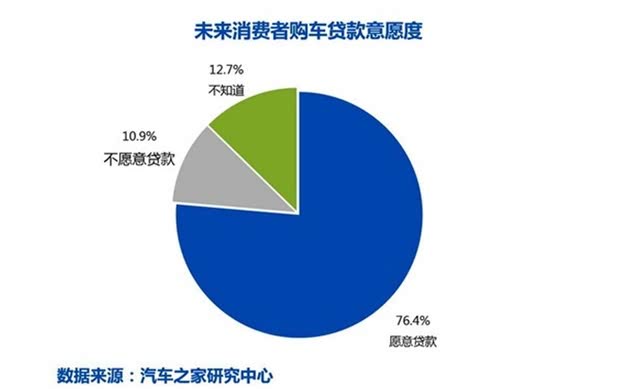

其次是根据汽车之家的调查,未来越来越多的消费者愿意并乐意使用贷款购车:

基于市场的发展和15年保护期后政策的放宽,追逐利润永远是商家的本性,特别是来自资本主义的商家。购车贷款金融毕竟迎来一场大战,届时美国等外国机构的进入将有望给消费者提供更优惠便捷的贷款方式。

结束语:

中国汽车市场已经很开放,大家所期待的15年保护期后车价大降的局面将不会发生,对中国品牌的影响也不大,目前中国品牌也是全面参与市场竞争。中国品牌唯有不断修炼产品和提升品牌形象才是出路。当然对于消费者购车方式的转变是一种必然,无论是外资机构的进入还是消费者年龄结构的变化,都将推动汽车金融业的发展。